ネコでもわかるドイツ連邦議会選挙

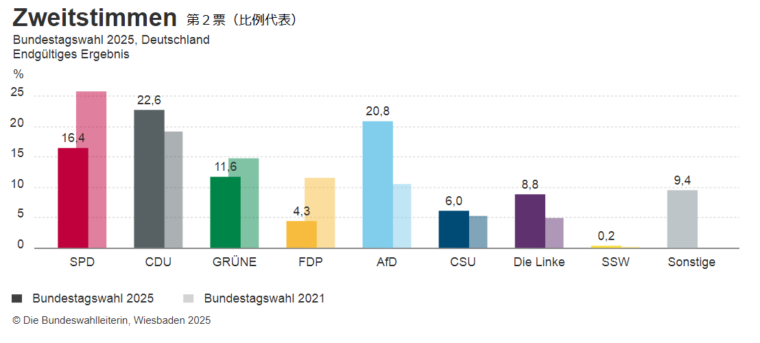

先月2月23日に行われた第21回ドイツ連邦議会選挙。

日本の選挙と比べてみるといろいろと違うところがあるみたい・・・

めったにない解散総選挙

ドイツの連邦議会選挙は4年に1度に実施され、今年はちょうど選挙の年で10月26日までに選挙が行われる予定だったけど、昨年11月に連立政権崩壊を受けて連邦議会の与野党が選挙期日の繰り上げに合意。連邦大統領が12月に連邦議会を解散したんだ。

「解散総選挙」はドイツでは珍しく、戦後4度目で今回は20年ぶり。過去3度の解散総選挙は1972年(第7回)、1983年(第10回)、2005年(第16回)。

並立制と併用制って何が違う?

日本の選挙は小選挙区比例代表並立制を採用しているけど、ドイツは小選挙区比例代表併用制を採用。

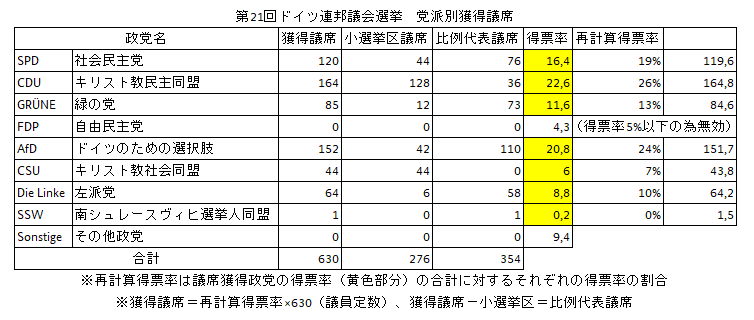

有権者が小選挙区選挙と比例代表選挙の2つに投票するところは同じだけど、併用制は比例代表の得票率によって各党の議席数が決定され、小選挙区はその得票率に影響されるというところが違うんだ。

5%

ドイツの連邦議会選挙では「5%」という数字が大きなカギを握る。

戦前に小党が乱立したことで政治が混乱した経験から、比例代表での得票率が5%未満の政党は議席を得ることができないんだ。

(この「5%条項」、前回の選挙までは小選挙区で最低3つの議席を得ていれば比例の得票率が5%未満であっても政党は議席を得ることができたんだ。)

そして得票率5%未満の政党の票は計算から除外され、改めて有効票の得票率を再計算して各党の議席数を確定するんだ。

無所属では当選できない!

比例代表の得票率で各党の議席配分が決定するということは、そもそも政党に属さない無所属の立候補者は比例代表で票を獲得できないので、小選挙区に無所属で立候補しても議席を得ることができないんだ。

前回までは小選挙区で当選すれば自動的に議員になれたんだけど、今回の選挙から変更。そして・・・

630議席

再計算された各党の得票率に応じて議席数が割り出され、それに応じて小選挙区の議席数が決定。

前回までは小選挙区の当選議席は全て採用され、得票率より多い議席を獲得した場合は「超過議席」として認められていたので、結果議員定数は設定より多くなり、前回2021年の選挙では定数598に対してそれを大きく上回る736に。

でも今回の選挙から定数を630とし超過議席制度を廃止したので、議席は小選挙区で1位になった候補者で得票率が高い順に割り当てられることになり、結果小選挙区で1位になっても議席を得られないケースも・・・

表からわかる通り小選挙区299に対し議席数は276で、計算上23の小選挙区議席が失われているんだ。

でも小選挙区の候補者は比例代表名簿にも名を連ねていて、小選挙区で議席を取れなくても比例代表で議席を獲得するみたい。

5%以下でも

南シュレースヴィヒ選挙人同盟(Südschleswigscher Wählerverband, 略称:SSW)が得票率5%以下の0.15%でも1議席獲得してるけど、これはドイツ国内の少数民族などのマイノリティの政治参加が阻害される恐れがあることから5%条項を適用していないんだ。

いつも連立政権

ドイツ連邦議会選挙では1つの党が議席の過半数を獲得することがなく、常に他党との連立政権。

選挙結果を受け第一党となった党が各党と連立協議を主導するんだ。

果たして今回はどんな新政権が誕生するのかニャ=^_^=

(19. März 2025)

「ドイツ大使館ネコのきまぐれブログ・アーカイブ」 ⇒ http://nekoblog-yg-japan-archive.blogspot.jp