とってもオープンなドイツの妊婦健診〜ドイツで妊婦生活〜

現在、6歳と4歳の息子たち。二人ともドイツで生まれました。

その頃私たちが住んでいたのはドイツの南西、フランスの国境に近い、人口約900人のブドウ畑に囲まれた村。ドイツ語もほぼわからない状態での妊婦生活は初めて知ることばかりでした。 今回は、ドイツで経験した妊娠期間を振り返ります!

検診から出産まで保険でカバー

ドイツでは、公的医療保険または民間医療保険の2種類があり、どちらかに加入しなければなりません(人口の約9割が公的医療保険に加入)。公的医療保険に入っている場合、通常の妊婦健診、自然分娩または帝王切開の分娩費用、入院費、Hebamme (ヘバメ:助産師) によるケアのすべてが保険でカバーされます。ただ、保険適応内の超音波検査 (エコー) は3回まで。エコー写真は日本にようにたくさん集めることはできません。また、3Dや4Dの超音波検査などは自己負担になります。ドイツでの妊娠出産は経済的負担がないのでとっても助かります。

妊婦健診と出産は別の病院

日本では、一つの産婦人科で、妊婦健診から出産まで同じ先生に診てもらいますよね。ドイツでは妊婦健診はかかりつけの婦人科、出産時は総合病院や助産院と別々の場所に。日本とは違い、出産時に全く知らない先生が立ち会うことになります。

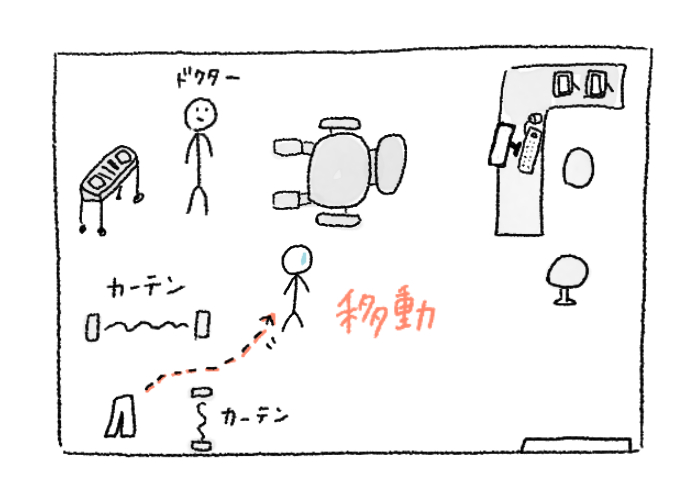

とってもオープンなドイツの妊婦健診

私の通っていた村の婦人科の先生は、とても背の高い優しい方でした。さて、待ちに待った赤ちゃんの様子が見れるエコー検査。ドイツで初めてのエコー検査にドキドキしていました。先生と入った部屋はとってもシンプル。部屋の中央あたりに内診台があり、部屋の隅には簡易的なカーテンと椅子が。そこに衣類を置いて、テクテク歩いて内診台へ・・・。自分の滑稽な姿に恥ずかしいような、笑ってしまうようななんともいえない気持ちになりました(笑)。 ドイツでエコー検査を受ける方は念の為少し長めのトップスを着て行くことをおすすめします。

赤ちゃんの名前は生まれるまで周囲に言わない

息子の名前を考えていた時期、夫に「赤ちゃんの名前を正式に役所に届け出るまで、周囲に言わない」というドイツの習慣を教えてもらいました。これは、「名前を公表すると悪い運がつく」という昔からの迷信的な理由と、「家族や友人からの様々な意見を避けるため」に事前に公表しないケースもあります。最近は、迷信を気にせず生まれる前から名前を公表する人も増えているそうですが、夫は役所に届け出るまで、母親以外に話していませんでした。とても迷った息子たちの名前決め。その時に買った名づけ辞典は今でも手放すことができません。

Hebamme (ヘバメ) 探し

Hebamme (ヘバメ) とはドイツ語で助産師さんのこと。妊娠中、出産、産後にサポートしてくれる大切な存在です。ドイツでは産後2〜3日で退院するのが一般的で、その後はHebamme (ヘバメ) が自宅に来て産後のサポートしてくれます。生まれてから10日までは毎日、12週までは2~3日に一度、最大16回まで保険適応内で (特別な事情がある場合は追加も可能) Hebammeが赤ちゃんの様子を確認したり、ママの相談に乗ってくれます。

なんてママに嬉しい制度!と、思ったのですが・・・、特に大きな都市では助産師不足が問題となっています。

市場調査機関SKOPOSと共同で、1,000人の女性を対象に、助産師探しについてのアンケートを実施したこちらのサイトによると、

・5人に1人の母親が産後ケアの助産師を利用していない。

(回答者の20.2%が産後ケア助産師を利用しなかった)

という結果に。産後ケアを利用しなかった/できなかった女性の48.5%が「近くに助産師が見つからなかった」、約3分の1が「助産師のサポートを受ける権利があることを知らなかった」と回答しています。

さらに、アンケートに参加したうち20%の女性が「助産師を探すのに2か月以上かかった」そうです。良い制度ではありますが、つわりや体調変化と闘いながら、約2か月間も助産師探しをするのはママにとって負担になりますね・・・。

私の妊娠をお義母さんに報告すると、すぐにHebamme探しを開始。「ちょっと待ってね」と言って目の前で誰かに電話をかけます。電話相手は、夫と同じ幼稚園に通っていた子のママ。彼女は当時から助産師をしていました。お義母さんに初孫ができたことを祝い、私の産後ケアを快く引き受けてくれました。私の(というか私は何もしていない)助産師探しはなんと一日で終了。村のコミュニティ、そしてお義母さんの人脈恐るべし。本当に感謝です。とってもパワフルで、明るくて、優しい助産師のElke (エルケ)は長男だけではなく次男が生まれた時も産後ケアをしてくれました。今も現役でHebammeをしているのかわかりませんが、彼女の助けを必要としているママは多いのだろうなと思います。

当時、ドイツの産後ケアを利用してとても助かりました。でも、もし同じ制度が日本にあったとしても、ドイツほど喜ぶママたちは多くないのでは?と思うようになりました。 日本では他人が家に入ることに抵抗を感じる人が多いため、たとえ制度が実現したとしても、なかなか浸透しないかもしれません。