メディアの歴史から「本」を考える ライプツィヒの書籍・書体博物館

Young Germanyの読者の皆さん、はじめまして! ライプツィヒを拠点に活動しているリトルプレスのSEA SONS PRESSと申します。自宅にあるリソグラフ印刷機を使って本を作ったり、ドイツをはじめ欧州各地のアートブックフェアに出展したりしています。

私たちが住んでいるライプツィヒは、第二次世界大戦以前まで出版・印刷の街として繁栄し、現在も印刷博物館をはじめ、芸術大学や印刷スタジオ、アーティストによる出版コレクティブなどから、その歴史の名残が感じられます。自分たちもライプツィヒで活動しながら、この街の歴史や文化、人々に刺激をもらってきました。

一方で、急速にデジタル化やAI技術が進歩し、紙の本の需要はどんどん減っています。目まぐるしく変化する今日において、本の役割とは何か、本の未来はどうなっていくのか……。この連載を通して、ライプツィヒをはじめとするさまざまな出版・印刷文化や本作りの現場を訪ねながら、これからの本のあり方について考えてみたいと思います。

◾️ドイツ書籍・書体博物館 Deutsches Buch- und Schriftmuseum

第一回目は、ライプツィヒにある「ドイツ国立図書館」(Deutsche National Bibliothek)と、そこに併設されている「ドイツ書籍・書体博物館」(Deutsches Buch- und Schriftmuseum)をご紹介します。

©︎SEA SONS PRESS

ドイツには、国立図書館がライプツィヒとフランクフルトの2カ所にあります。ライプツィヒの図書館(Deutsche Bücherei)は1912年に設立されましたが、第二次世界大戦後の東西分裂に伴い、1947年にはフランクフルトにも国立図書館(Deutsche Bibliothek)が立てられました。この二つがドイツ再統一後に統合され、今日のドイツ国立図書館になりました。

ドイツ国立図書館では、1913年以降にドイツで出版されたもの、あるいはドイツについての文書や映像、音声など、全てのメディア作品を収集・記録・保存しているそうです(日本の国立国会図書館のようですね!)。ほかにもドイツ音楽アーカイブや、ドイツ書籍・書体博物館、1933〜1945年にかけてのドイツ亡命者アーカイブなど、貴重な資料が保存されています。

中でもぜひ訪れてほしいのが、図書館に併設されているドイツ書籍・書体博物館の常設展『文字–本–ネットワーク:楔形文字からバイナリコードまで』(Zeichen – Bücher – Netze: von der Keilschrift zum Binärcode)。文字、活版印刷、デジタルネットワークという3つのメディアの革新に沿って、人類のメディアの歴史を分かりやすく展示しています。

◾️古今東西のさまざまな形態の「本」

展示の最初の方には、アフリカで使われていた口頭で情報を伝えるためのツールや、短い短冊が束ねられたような書物など、印刷技術が生まれる以前のさまざまな形態の「本」が展示されています。

©︎SEA SONS PRESS

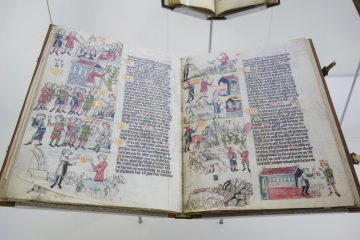

また中世ドイツの美しい装飾の写本には目を見張りました。手書きとは思えないほどの高いクオリティーの文字とイラストレーションは感動ものです。

©︎SEA SONS PRESS

その後、1450年ごろにグーテンベルクによって活版印刷技術が発明されると、大量印刷によって誰もが「読書の時間」を持てるようになったり、新聞を通して権力と闘ったりと、メディアが社会のあり方に大きく影響するように。展示物から、そんな人々の営みが垣間見えるようでした。

さらに進んでいくと、書体の歴史を紹介するコーナーも。HelveticaやGarmondをはじめとする代表的な書体と、その書体デザイナーについて丁寧に紹介されています。普段自分たちがパソコンで当たり前のように打っている文字も、誰かによってデザインされたものであると思うと感慨深いですね。

©︎ SEA SONS PRESS

◾️アートブックの展示も充実

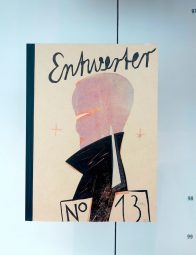

また、実験的なブックデザインの本が集められたショーウィンドーも見応えがありました。手作り感とクリエイティビティーに溢れたこれらの本からは、本作りの良いヒントをもらえそうです。

©︎ SEA SONS PRESS

中でも、ベルリンの壁崩壊以前の1982年に東ベルリンで創刊されたグラフィックマガジン『Entweeder / Oder』に惹きつけられました。これらの雑誌からは、1980〜90年代の活気あふれるベルリンのアンダーグラウンドなムードが感じられますね(この雑誌については、いつかまたこの連載で取り上げたいと思います!)。

©︎SEA SONS PRESS

ほかにも粘土板やタトゥーマシン、解剖学の教科書、墓石、ネオンサイン……などなど、人間が知識やメッセージを伝えたり、想像力を表現するためのさまざまなメディアが並びます。そして展示の最後には、6人のアーティストが制作したジオラマが並び、メディアの未来について遊び心たっぷりに紹介していました。

このように古今東西のさまざまなメディアを、まるで星座のように繋いでいく展示構成がとても面白かったです。私たちは「本」を紙に文字が記されているものと考えがちですが、「メディア=人に何かを伝えるためのもの」という視点から考えてみると、大きく視野が広がりそうですね。

©︎SEA SONS PRESS

ドイツ書籍・書体博物館: