プレゼントの山!山!山!〜子どものパラダイス★ドイツのクリスマス〜

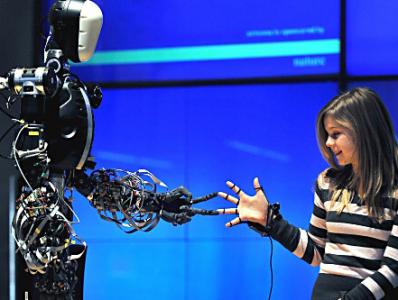

みなさん、お元気ですか?

ドイツは南西部シュトゥットガルトで二人の幼児を追いかけ回す日々の、ふくいWUみらいです。

やっと怒涛のクリスマスシーズンが終わり、ほっと一息、ブログを仕上げることができました。

というのも、毎年ドイツのクリスマスシーズンは、子ども達にとってはチョコレート天国、プレゼント祭りのパラダイス。

一方、子育て中の親にとっては11月から始まる2ヶ月間もの超超超長期の戦いです。

11月11日に聖マルティンの日のお祝いが終わったら、早速クリスマスのアドヴェントカレンダーやアドヴェントクランツの準備。。。といったところから戦いの幕は切って落とされます。

さて、私の戦いの話に入る前に、まず初めにクリスマス用語の説明からいきましょう。

子どもたちにとっては、昔の日本でいうところの「もう〜いくつ寝ると〜、お正月〜♪」の指折り期間をイメージしてもらうのが一番近いと時期だと思います。ただ、ドイツ(ヨーロッパ)には日本人にはあまり馴染みのないキリスト教背景の文化がたくさんあるので、注釈を入れておきますね。

アドヴェント(Advent):イエス・キリストの誕生を待ち望む期間のこと。日本語では“待降節”や“降臨節”などと呼ばれます。

アドヴェントクランツ(Adventskranz):アドヴェントの時期に飾る、モミの小枝でつくったクランツ(Kranz、英語ではwreath リース)に、ろうそくを4本立てたもの。ろうそく1本1本にもそれぞれ意味があり、1本目が「希望」、2本目が「平和」、3本目が「喜び」、4本目が「愛」というキリスト教の概念からきているそうです。そのろうそくを、第1アドヴェント(クリスマスの4週間前の日曜日)から第4アドヴェント(クリスマス直前の日曜日)まで、毎日曜日ごとに1本ずつ火を灯し、クリスマスを待ちわびます。

シーズンには至る所で売られるアドヴェントクランツ

我が家の第4アドヴェントの日

子ども達と拾い集めたものだけで作ったなんちゃってクランツ

アドヴェントカレンダー(Adventkalender):こちらはもう、日本や世界にも浸透してきていますが、もともとはドイツ発祥。12月1日から24日のクリスマス前日までのカレンダーで、1日ひとつずつ開けられる窓や小さな袋になっている。その窓や袋の中には、お菓子やちょっとしたおもちゃが入っていて、つまり、1日ひとつの小さなプレゼントをもらいながら、クリスマス本番のプレゼントに期待を募らせるというお楽しみカレンダー。

今年は友達開催のワークショップでアドヴェントカレンダーを手作り

この中に小さなチョコやおもちゃを入れます

アドヴェントはクリスマスの準備、主にプレゼント準備期間(in 我が家)

このアドヴェント期間は、簡単に言えばクリスマスの準備期間。そして、そのクリスマスの準備期間に入るための準備が、11月半ばから始まっているのです。中でもアドヴェントカレンダーは12月1日から始まるので、11月中に24個のプレゼントを用意する。

我が家には息子二匹いますので、48個!!!

のプレゼントを用意するということ!!!!!!!!???????

3人兄弟なら72個、4人兄弟なら96個(もう100個やん!)、、、そこに自分たち大人のものや、お友達にもカレンダーをプレゼントをしたり、、、何十人といる同僚や、もちろん本番のクリスマスのプレゼントもするし、日本や香港の実家にもプレゼントを送ったり、、、、、、正直、いくつプレゼントを用意するのか、もう毎年、途中で数えられなくなります。

プレゼント郵送は、早め、早めに

プレゼントを送る場合は12月に入ると郵便や運送システムがパンクするので、なるべく11月中に。国外へは11月前半発送が好ましい。特にこのコロナ禍では、プレゼントを送ったりオンラインショッピングする人が急増。クリスマスに間に合わせようと思うと、11月末でギリギリです。

今年の11月末に送った荷物、日本には12月半ば、香港にはクリスマス数日前に着きました。同じ日に発送しているのに、なぜこの差?とヤキモキしていましたが、香港への荷物は、なんと、一度韓国に上陸されていたようです。そして、ドイツから、韓国を経由されて香港まで、、、最終的には、なんとかクリスマスぎりぎりに届くという1ヶ月の長旅をされました。

自前ラッピング

また、ここはサービス大国日本ではないので、もちろん、プレゼントのラッピングも自分たちでします。ラッピング用品を買い揃えるところから始まり、仕事納めの前夜は徹夜で同僚へのプレゼントを大量にラッピング。クリスマスに向けて日本や香港や熱帯雨林(オンラインショッピングの意、わかるかな笑)から徐々に届く品を、夜な夜な子供たちに隠れてラッピングする。そんなラッピング寝不足現象が起こります。

ツリーの下のプレゼント群

靴下の中にもプレゼント群

クリスマスツリーを出して飾る日:地方や家庭によって様々ですが、ドイツの人はクリスマスツリーに生のもみの木を買う人がほとんどです。また、飾るのもわりとクリスマスぎりぎり。本来は、24日 ハイリゲ・アーベント(Heilige Abend)/イヴの夜のミサから帰ってきて家族皆で食卓を囲みその後に皆で飾り付けるというのが伝統。通常ツリーを1月6日のハイリゲ・ドライ・ケーニゲ(Heilige Drei Könige)つまり、東方三博士の日まで飾って片付けます。ちなみに、各自治体でモミの木を回収する日があり、その日に合わせて家の前の道路にもみの木を出します。

このようにドイツの習慣では、クリスマスツリーは12月24日から1月6日まで飾るのが基本。日本のように、クリスマスが終わったらツリーは片付けて、せっせとお正月の準備という習慣とは大きく違いますね。

ですが、うちは国際結婚でかつドイツ人がいない家族ですので、クリスマスツリーは造木で11月末に出し、お正月までには片付けます。

日本人の私には、どうしても、お正月にクリスマスツリーは不思議で。また、旦那は潔癖症なところがあるので、ドイツ人は2週間のところ我が家は1ヶ月間飾るので、生木だと虫や葉が落ちるのが心配だそうです。

親子でハイパー!ハイテンション!

そんなこんなで、クリスマスが近づくにつれて、子ども達は、プレゼント続きにチョコレートやお菓子の食べ過ぎでシュガーハイに。

親の私は1人で、寝不足ハイに。

シュガーハイの原因①

友人やご近所さんから配られる手作りクッキー(すごい種類)ドイツではお節料理かのようにこの時期は家族でクッキーを焼く

シュガーハイの原因②

売られるチョコサンタ

Weihnachtsmann

シュガーハイの原因②

もらったチョコサンタ

今年は合計12体!!!

(そんな中書いているブログですので、内容もなんだか乱文で失礼しております。)

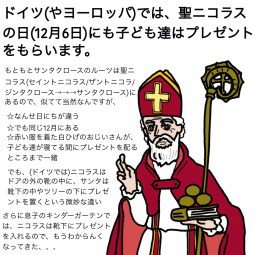

あわてんぼうのサンタクロース?12月6日にやってきた???

そうして、なんとか11月末の怒涛のクリスマス準備期間へ向けての準備期間を乗り越えたと思ったら、すぐに、12月6日の聖ニコラウスの日がやってきます。

聖ニコラウスの日(Nikolaustag ):サンタクロースのモデルになった人物と言われる聖人ニコラウス。慈悲深く優しい人物であったニコラウスは、ある日貧しい家族を助けようと窓から金貨を投げ入れます。すると、その金貨がたまたま暖炉横で乾かしてあった靴下に入りました。この逸話にちなんで、12月6日の聖ニコラウスの日前夜に、ナッツやリンゴ、オレンジなどを靴下や靴の中に入れてプレゼントするという習慣が始まりました。

なので、ドイツに住む子どもは、12月6日の前夜には靴を磨いて玄関や庭先の外に出しておきます。すると、朝にはその中にプレゼントが入っています。また、幼稚園や小学校では、事前に持っていって吊るしておいた靴下や、それぞれのロッカーなどに、プレゼントが置いてあります。コロナ規制が始まる前は、幼稚園にも(雇われ?息子達の幼稚園は教会が経営しているので、どうやらそこの神父さん?)ニコラウスさんがやってきて、直接子供たちにプレゼントを配るという行事もありました。

我が家の息子たちのブーツにも、ご近所さんが毎年、プレゼントを入れてくれます。(ここにもチョコが!)

後日会った時に子どもと一緒にお礼を言うと、

「なに?なに?あなた達のところにニコラウスがきたの?よかったわね。」

ととぼけてくれます。

私が1人の時にお礼を言うと、

「子どもはみんなもらうものよ。当然のことをしただけ。あなたの子ども達を見ていると、こっちまで元気になるわ。」

と言ってくれました。

他にもみんな匿名で置いていってくれるので、誰からもらっているのか全員は把握できていません。でも、毎年一方的に置いてくれるのです。近所の人たちが子どもを温かく見守り、大切にしてくれていることを肌で感じることができ、とても幸せな気分になります。

あ!ここにもシュガーハイの原因③が!!!

12月はプレゼントをずーっともらい続け月間

その2週間強後には25日のクリスマスも控えているし、ドイツ式に24日に渡してくれる人も多く、またクリスマス前後にバラバラと持ってきてくれる人もいて、、、

つまり、まとめると、子ども達は、12月1日から25日まで、毎日、毎日、何かしらプレゼントを確実にもらう。時には聖ニコラウスの日や幼稚園の最終日、個人的なクリスマスパーティーなど派手にもらえる日まで何回かありつつ、最後にはクリスマスという誕生日と並んで二大プレゼントがもらえる日で締めるのです。

加えてうちの子は、お正月には日本式お年玉を、旧正月には中国式お年玉をもらいます、、、いやぁほんまにずっともらってるやん!!!状態です。

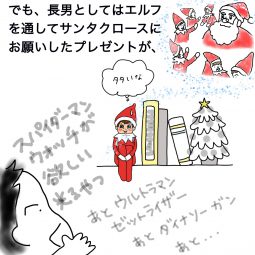

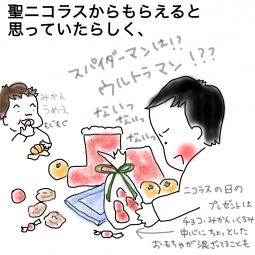

ちなみに漫画に描かれている長男は、去年の3歳の時の話。

4歳も後半の今年は、ニコラウスとサンタクロース(Weihnachtsmann/クリスマスマンとドイツでは呼ぶ)の違いもしっかり理解し、両方のプレゼントを期待していました。

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

これは真剣に与えるものを計画的にしていかないと、これが当たり前になって欲しくはないなぁと思いました。が、それはあくまでも親の仕事。

もう口にするのも嫌なほど長引いているコロナ禍。私たちは日本や香港に帰省できず、逆に、私たちの親は日本や香港から孫にも会いに来れず、クリスマスやお正月といえどもスクリーン越しにみるだけ。

実の親戚たちにとって、プレゼントを送るくらいしか愛情表現もできない状況の中、

こんなにも温かなご近所さん達がいる。

プレゼントをもらって、ありがとう(Vielen Dank.)も言い終わらないうちから、もう待てずに目の前で包み紙を破っている息子達。そんな様子を目を細めて微笑んでくれる人がいる。

他の人達に配るのと同じように手作りクッキーをくれる人がいる。

4歳長男が初めて自分で書いたクリスマスカードをみて、しっかりとした字が書けていたよ!と褒めてくれる人がいる。

プレゼントにドイツ語の絵本をくれて、その場で読み聞かせてくれる人がいる。

我が家にとってドイツで迎えた4回目(5年目)のクリスマス。

1年目は私の母や日本から友達が、2年目は香港の義母とイギリスから義妹や友達が、3年目は日本で香港ファミリーも集まって、その冬からコロナ禍に入り、4年目はドイツで家族のように仲良い日本人×アメリカ人ファミリーと賑やかに過ごしてきたクリスマスでした。

打って変わって5年目の今年のクリスマスは、子ども達の体調不良もあり家族4人だけでの静かな日でした。

でも、ご近所さん達の優しさに支えられて、少し寂しいけど温かい日でもありました。

できることがほんのわずかに限られている今だからこそ、そんな身近な優しさに気づくことができ、私たち家族にとってとても特別な日になりました。

そして、こやってごく近くに住んでいる人達から遠く離れた人達まで、私たちを支えてくれている皆さん全員に感謝したいです。

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

メリークリスマス!そして良いお年をお迎えください。