時代を撃つ鬼才シーラッハの知的挑戦、その名は『テロ』!

“しかし皆さん、本質的なことはすこし別なところにあります。近代国家は、人間が私的制裁を放棄したから成立したのです。”

世界的に議論と賞賛を呼んだ傑作短篇集『犯罪』を皮切りに、フェルディナント・フォン・シーラッハはドイツのトップ作家としての地位をストレートに築き上げてきました。今や彼は、ドイツで「最も影響力のある言論人」のひとりといって過言ではありません。

その彼の最新作は、小説はでなく戯曲。その名も『テロ』。

ベルリン発ミュンヘン行きのルフトハンザ国内便がテロリストに乗っ取られた。ターゲットはおりしも熱戦中のアリアンツ・アレーナ。そう、バイエルン・ミュンヘン本拠地スタジアムでサッカー観戦中の7万人の観客を巻き込んで自爆するつもりなのだ。ちょうどパトロール中だったドイツ空軍のユーロファイター戦闘機が直ちに接近、監視する。警告射撃を行うが反応はない。撃墜すべきか否か…迫るタイムリミットの中、最上層部が出した苦渋の結論は「否」。だがユーロファイターのパイロット、ラース・コッホ少佐は命令に逆らい独断で空対空ミサイルを発射。ルフトハンザ機は撃墜されて乗員乗客164人は全員死亡。そして、アリアンツ・アレーナの7万人は救われた…

『テロ』は、このラース・コッホ少佐の裁判を描く法廷劇です。

罪なき人びとを救うために、より少数の罪なき人びとを「意図して」犠牲にすることは許されるのか? 真の理性を実現するのは法なのか、それとも法の上位に存在する何かなのか?

空軍幹部、犠牲者の遺族、そして検察官と弁護士。様々な角度から放たれる「極めまくった」見解。喩え話と現実が高次で結合するシーラッハの言霊の切れ味が、全ステージで遺憾なく発揮されます。そして判決は…

実はなんと、この戯曲には2つの結末が用意されているのです。

すなわち「有罪」バージョンと「無罪」バージョン。

観客は陪審員(ドイツ的には参審員)となり、第二幕、弁護人の最終弁論の終了後に行われる投票の結果によって、物語の結末が決まるのです。なんというギミック!

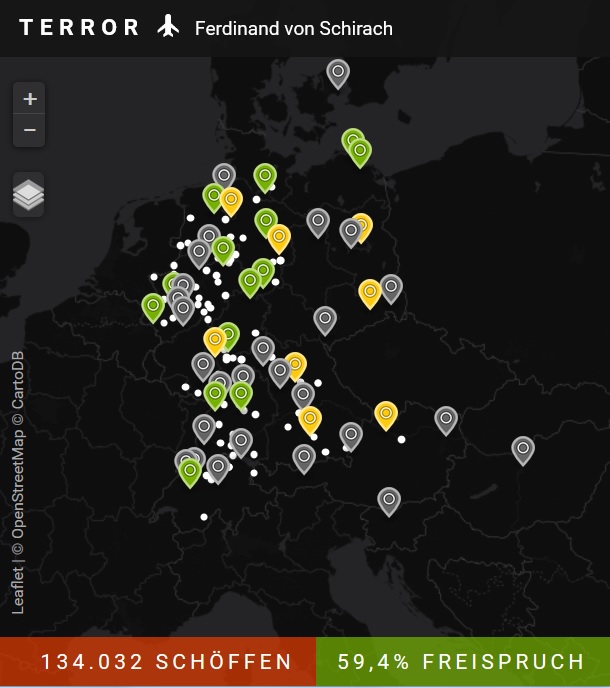

『テロ』は大反響を呼びながらドイツ全土で上演され、その「有罪」「無罪」結果が集計され続けています。時期そして場所により、傾向には変化と偏りが表れます。そう、本作は、巨大な社会心理実験として進行している恐るべき戯曲なのです。

“ですからテロ行為は、妻を殺害した夫や銀行強盗と比較できないものでもあるのです。テロ行為は法秩序に違反するものではなく、法秩序への攻撃だからです。”

シーラッハが著しただけあって、本作はいろいろな形で深読みが、そして問題意識の伸張が可能です。

たとえば「軍」という存在について。そもそも軍はいかにテロリズムに対抗すべきか。もし仮に「テロ撲滅」を無条件に最優先課題とした場合、最も効果的なのはテロリスト側以上に非理性的な方策を採用し、それを見せつけることです。たぶん凄惨な情景を伴います。

もちろん理性的社会の守護者としての現代的軍隊で、そんなことが簡単に容認されるはずはありません。しかし「軍」の集合意識には、特に非正規戦に直面したとき、常にそういう渇望が漂っているのではないかという気はします。それが機能的本質というものです。『テロ』でコッホ少佐が空対空ミサイルを発射した心理的背景には、ひょっとして軍の集合意識がもたらす「非理性的な合理性」が一枚噛んでいるかもしれません。

とはいえ法廷で裁けるのは、証言台に呼び出せるのは、集合意識ではなくあくまで末端の個人…市民的道徳心と葛藤を抱え持った「個人」にすぎないのです。

ここには何か巨大で決定的な断絶があります。

『テロ』上演結果の分析ページ。無罪(Freispruch)の率が高い。ちなみに4回行われた日本公演ではいずれも「有罪」判決となった。この傾向の差は興味深い。 ©Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH

理性が非理性の瀬戸際で状況をコントロールすることは可能なのか? 否、成功する確率はどの程度なのか?

フリードリヒ・ニーチェの「怪物と闘う者は、その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ。おまえが長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくおまえを見返すのだ」という言葉が、新たな意味と重みを携えて迫ってくるのが実感できます。

『テロ』日本語版で特筆したいのは、あとがきとして、テロ攻撃の標的となったことで有名なフランスの過激風刺雑誌『シャルリー・エブド』がメディア賞を受賞した際、シーラッハ自身が行ったスピーチが収録されている点です。これは『テロ』本編についての見事な解題となっており、そして何より奥深く美しい。これだけでも本書を買う価値がある…というのは本末転倒ですが、とにかく、このスピーチを本作の締めに持ってきた翻訳者、そして編集者の慧眼と美的センスに私は敬服します。

シーラッハ作品は、思考ツールであると同時にアートです。

その作品評価につきまといがちな「これは文学なのかエンタメなのか」という議論は、今、本当に無意味と化していることがよくわかります。そんなレベルで考えていては、真に大切なものが見えなくなってしまいます!

それでは、今回はこれにて Tschüss!

(2016.08.31)

© マライ・メントライン

マライ・メントライン

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語が話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。 まあ、それもなかなかオツなものですが。

twitterアカウントは @marei_de_pon 。