ドイツミステリ「国内実売ナンバーワン」の実体とは?

ネレ・ノイハウスやフォルカー・クッチャーは、近年、進境著しい「新世代」ドイツミステリの旗手であり、ドイツの書店の店頭でも、ミステリ系としては北欧ものと並んでもっとも目立つ場所に置かれていることが多いです。

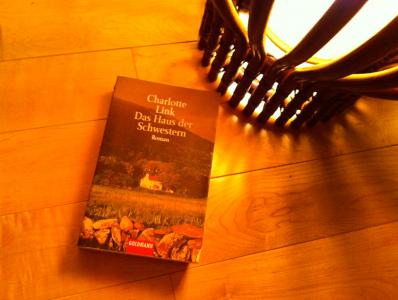

といっても、実は、彼らがドイツ国内で最も売れているドイツ人(&ドイツ語圏人)ミステリ作家というわけではない。そうなんです。実売ナンバーワンのドイツミステリ作家は、シャルロッテ・リンクです。(2011年時点の数字による)

シャルロッテ・リンクとは何者か?

いかなる特徴を持つ作家なのか?

日本でも彼女の長編小説『姉妹の家』が訳出されており、この作品には彼女の作風のアレコレが凝縮されているので、解析のベースとしたいと思います。

これはいささか主観的な言い方ですが、シャルロッテ・リンクはドイツの旧世代ミステリ作家に属します。旧世代の特徴にもいろいろありますけど、この作品で顕著なのは

1. メロドラマ性

2. 異国情緒性

3. 絵に描いたようなハッピーエンド

ですね。

日本であまり知られていない点として、「実はドイツってメロドラマ大国!」という事実があります。ドイツ生活でヒマな時間にテレビをつけるとよく実感できるのですよ。「お屋敷」と「ラテン系のイケメン」がヒロインに絡みながら、ちょっとしたサスペンス(犯罪とか恋愛のもつれとか)で盛り上がるみたいな。

リンクの作品は、多少のブレはあれど、そういったメロドラマ・フォーマットの精神にジャストフィットするようにつくられています。これが大前提です。

(ちなみにドイツ人のメロドラマ大好き精神の根拠についてはまだ分析中で、最終結論は出ておりません。もうしばらくお待ちください!)

『姉妹の家』は、英国を舞台としたお話です。英国の片田舎にある古いお屋敷を借りて休暇を過ごそうとやってきた離婚寸前の(←ここがお約束的ポイント!)ドイツ人夫婦が、ひょんなことから屋敷の女主人が生前綴った手記を発見し、それを読んでいくうちに…という感じで、現代のドイツ人の観点と昔の英国人の2つの視点で交互に、愛憎とサスペンスの物語が進んでいくのです。構造としてはゴッドファーザーPART2みたいなものですね。

で、まあ、つまらなくはないんですけど、長いんです。

「長いけど面白い」というより「面白さの割に長い」というか。

メロドラマ満喫を目的とした読者ならば別にこれでOKでしょうけど、東野圭吾や宮部みゆき、ジェフリー・ディーヴァーやヘニング・マンケルに萌えるタイプの読者にとっては、何かの許容限度を超えてしまう印象があります。先が読めるTVドラマっぽい夫婦喧嘩描写とかは正直ちょっとやめてほしいし(笑)

また、英国を舞台としているため、主要登場人物として英国人がいっぱい出てくるのだけど、

実質、中身がみんなドイツ人にしか見えない

のが大きなポイントというか、ドイツ以外の海外に輸出した場合、微妙にマズい気がします。しかもよりによって相手が英国なので、わかる人には結構もろにわかってしまう。

たとえば物語の終盤、お屋敷の管理をしている英国人のお婆さんが頑固パワーを発揮して見せ場をつくる際、頑固さを発揮する根拠が、「キリスト教的倫理性をベースとした強固な使命感・義務感」なんですね。内面描写も含め、きわめてゲルマン的な匂いに満ちています。じっさいそういう英国人も居ることは居るでしょうけど、やはりこの手のフィクション文芸として見せ場をつくるのであれば、「社会階層的アイデンティティの主張と絶妙に融合した、単なる意地っ張り」みたいなものが英国老人アクションの根拠であってほしいわけです。うーむ…

まあその、ほか同様箇所多数。

やはり、英国を描こうとしていながら根本的に英国流ユーモアとウィットに欠けているあたりが、読者として違和感をおぼえる決定要因でしょうか。とはいえ、たぶん普通のドイツ人読者は平然と読んでしまうに違いない。なぜって…ドイツ人だから!(笑)

この違和感をポジティブに解消し、納得し、安眠するにはどうしたらよいか?

たとえば、『ファージング』三部作や『SS-GB』みたく、ナチス第三帝国が英国を占領し、ついでに全世界を制覇してこの惑星をドイツ人だけで溢れさせたあげく、その数百年後、マニアック懐古趣味で20世紀の英国再現・なりきりごっこをやっている悪夢世界を舞台としたお話なのよ『姉妹の家』は! …といったことが続編で語られれば、私は納得するかもしれません。まさにフィリップ・K・ディック先生もビックリの観念展開ですが(爆)

というわけで、シャルロッテ・リンク作品は小説としてよりも、ドイツお茶の間文化に潜む深層心理、精神的ニーズのアレコレを分析するためのテキストとして有効性を持つといえそうです。「なんだかんだいって、この作家が売れている!」という確固たる事実。これをベースに分析的思考をめぐらせるならば、それこそゲーテ・インスティトゥートの文化シンポジウムで取り上げるにも値するはずだと思います。

本作中、戦時中の章に、諜報員として英国に潜入したドイツ空軍将校を屋敷にかくまってあげる場面があります。このドイツ兵が実は反ナチ・反ヒトラーなとてもいい人で、宝塚のミュージカルみたいな心痛セリフを連発します。で、彼とのふれあいによってドイツ人に対する英国人たちの嫌悪感や偏見が解消されていくという、とてつもなく手前勝手な描写があります。

ここには、自分たちが近隣諸国からどのように見られたいか、というドイツ人の満たされない欲求、渇望ぶりが興味深い形でまる出しになっています。欲求や渇望があるのは歴史的な理由でまあいいとして、考えるべきは「まる出し」という点ですね。

よく諸外国から賞賛される、「戦後ドイツの真摯な内省」とはまったく別種の何かが、この背景に渦巻いているように感じられます。

そのへん、できればブリティッシュ・カウンシルあたりの人に、本音ベースの分析直言をしっかり聞いてみたいものです。ドイツ社会にどのくらい有効にフィードバックできるのかは不明ですけど。

以上、今回はかなり厳しい内容となりました。『姉妹の家』を出版している集英社さんにはなんだか悪いなという気がしなくもないのですが、ウソは書けないのでお許しください。

そのフォローというわけではないけれど、集英社さんから最近日本語版が出版されたスウェーデンミステリ『靄の旋律』(そう、やはり来るのはスウェーデン!)は傑作で本当にオススメです。北欧ミステリ読書大国のドイツで彼の作品は当然のごとく高評価で、えー、ドイツ業界的にも、たぶんこちらを読んだほうがドイツ人を感心させられておトクだろうと思います(笑)

ちなみに先日、スウェーデン大使館のイベントで著者アルネ・ダールさんと直接お会いして話が盛り上がった中、彼の次の発言が特に記憶に残りました。「そう、スウェーデンではミステリ小説って実際すごい商売なんですよ。諸外国、特にドイツで非常に売れるので、かなりの印税を得ることができます。それだけあって、ミステリの国内競争がたいへん厳しいんです」というリアル証言。やっぱりそうですよね~。

ということで、最後の最後にネタがドイツから離れてしまってYoung Germanyさんにはなんだか悪いなという気がしなくもないのですが、ウソは書けないのでお許しください(笑)

それではまた、Tschüss!

(2012.12.01)

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。

まあ、それもなかなかオツなものですが。

![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)