「床屋的叡智」の効用について! (後編)

前編あらすじ:

シャルロッテ・リンクをレビューした際と同様、ハインツ・G・コンザリクをボコボコにしてしまったのだが、あの時と違って今回はなんと、版元である文春編集部からの打ち返しが! いったいどういう展開になるのか!?

…ということで後編スタートです。

前編でお伝えしたとおり、今回はありがたくも、文芸春秋の翻訳ミステリ編集の大御所であり、かのジェフリー・ディーヴァーの担当でもあり、業界一部で「マッド編集者」の異名を取る凄腕、永嶋俊一郎さんにお越しいただきました。ちなみに先日ミステリ酒場で発覚したのですが、おそろしいことに永嶋さんは、自社でドイツミステリを出していたことを、

ちっとも全然まるっきり覚えていませんでした。

こ、これは、あらまあ…私的にいえば、「誰かがコタツの下からいきなり Guten Tag してきた!」的なおどろき展開ですね。と、まあ、それはいいとして、お願いします!

********************************

ご紹介にあずかりました永嶋です。さて、まず、

コンザリク忘れてないですってばマライさん!

『死の微笑』のつぎに『SOS発信!』が出てることも憶えてますし、『SOS発信!』という題名に「!」が入ってることも憶えてます!

(ええと思い出すまで5秒くらいかかったのは認めますが、でもほら、あの本は僕の担当じゃなかったしもう10年以上前だしあれから300冊は弊社も翻訳小説出してますし)

と名誉回復の試みをしたうえで申し上げますと、マライさんご指摘の「意味不明パワー」は、「エンタメの様式」を構造的に把握して(さらに往々にして洗練させて)物語に組み込むという日本のエンタメ文化の流儀に因るのではないか、と思います。

こういう流儀は小説にもみられるものですが、絵の連なりで物語を語るマンガになると、文字/言葉による描写を重ねてゆく小説とは異なって、「物語の論理的な進行」を捨てて、「様式=カッコいいキメの絵」をパッチワークするだけで作品を成立させることが容易になります。つまり「プロット進行の論理性・必然性」を放棄しているから「意味不明」で、「カッコいい場面だけ」をつないでいるから「パワー」が感じられる。そういうことなのではないでしょうか。

日本でこんなふうな流儀が発展/洗練されていったのは、西欧に比べると「メインストリーム芸術」と「商業芸術」の格差が小さいためではないかと思うのです。その典型がマンガでしょう。日本のマンガ読者は大人になってもマンガから卒業しないので、マンガは不断に過去の作品を参照しながら洗練することを強いられた――「いま」のマンガ読者は「過去」の作品を読んでおり、記憶しているからです。

日本以外だと、映画監督のクエンティン・タランティーノが同じ流儀をつかっていますよね。《キル・ビル》 なんか「カッコいい場面のパッチワーク」の極みで、「意味不明パワー」が満載です。《イングロリアス・バスターズ》 も、《パルプ・フィクション》 もそう。現金強奪場面をすっとばして語りたい場面だけを描くデビュー作《レザボア・ドッグス》 もそうですよね。

つまりはオタクってことです。

先日、マライさんと酒寄進一さんのご教示で知りましたが、ドイツでは最近まで娯楽小説の地位が低かったとのこと。そういう空気のもとでは、こうしたオタク的クリエイターは生まれにくい。そう知るとコンザリクさんの不器用さが理解できますし、そもそも「ジャンル小説」というのは、そのジャンルに属する先行作品の理解なしには生まれません。

でも、マライさんが挙げているノイハウスの『深い疵』とか、個人的にイチオシのフォルカー・クッチャー『濡れた魚』などをみると、先行作品をリスペクトし、その様式を取り入れたうえで「自分にしか書けない何かを書く」という優れたミステリがドイツでも生まれつつあるようにみえます。こうした気運のキッカケになったのはスウェーデンのミステリ作家ヘニング・マンケルがドイツ読書界にもたらした衝撃だったそうで、まさにマンケル作品が示すように、すぐれたミステリは、人間の魂の「上半分」と「下半分」の闘争を見事に描き出すものです。こうした「上半部と下半分の闘争」が、人間の歴史をずっと貫くものであり、この闘争を反映したのが人間社会の発展の軌跡であることは言うまでもないでしょう。

ある作品がシリアスかどうか、というのと、その作品がジャンル小説かメインストリーム小説か、というのは全然別個の問題なのです。――と、こういうことを大っぴらに言える伝統が、日本のポップ・カルチャーの美点だと思っています。

といいつつ個人的には、ドイツのひとは、じつはベタな「様式」をメタ的に使いこなすオタク的な流儀に長けてるんじゃないかな、とも思ってもいます。

ぼくは80年代に中高生だったので、最初に触れたドイツ文化はヘヴィ・メタル・ミュージックでした。Accept だのSodom だの、あるいはKreator やDestruction などなど、ずいぶんと聴きまくったものです。こうしたバンドたちは、様式のもたらす伝統的なカッコよさを遵守したうえで、独自の暴力性なりロマンティシズムなりを音に乗せてきました。Scorpions やHelloween といった代表的なジャーマン・メタル・バンドをドイツ以外でいち早く評価したのは日本のリスナーでしたし、90年代以降、この流れにある音が日本のメタル・ファンの主流になりました。ドイツ人の感性と日本人の感性には共通するものがあるという、これは証左であるような気がします。

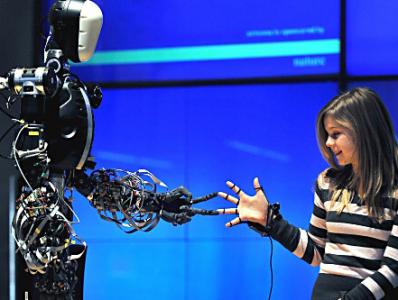

現在でも、フランクフルト・ブックフェアに行ったりすると、日本のアニメやマンガが大好きなドイツの女の子たち(とちょっとの男の子たち)がコスプレして集まっているのを目にします。すでにドイツにも十分な数のオタクがいるということです。そんな子たちのなかから、様式で遊んだり、様式を破壊したり、様式を醗酵させ頽廃させたりしたドイツ文化が発信されるのも遠い日ではないと思いますし、それを激しく待望しています。

まずい長く書きすぎて自分のつくった本の紹介をするスペースがなくなった気がする。

ええと、さきの「魂の下半分」の問題や、「ジャンル小説も文学もない」という話を編集方針のひとつにしたアンソロジー『厭な物語』(文春文庫)というのを出しました。「後味が悪い」ということだけを基準に、純文学もミステリも現代文学も怪奇小説も一冊に収めてしまった本になっています。ドイツ代表で巨匠フランツ・カフカの「判決」を、酒寄進一さんの新訳で収録しています。是非ご一読いただき、暗い気持ちになっていただけますと幸いです。

文藝春秋 翻訳出版部 永嶋俊一郎

********************************

うおう、永嶋さん素晴らしい! どうもありがとうございます。

『すぐれたミステリは、人間の魂の「上半分」と「下半分」の闘争を見事に描き出す』など、適切かつ極めた表現が美味しすぎて、感動しました。ゆえに各所にいろいろ絡んでみたいのですが、記事をこれ以上長くするといい加減確実に許されないので、今回は涙を呑んで自粛します(笑)

が、ドイツ地元民として、ひとつだけ問題提起しておきたいことが。

サブカルに、「様式で遊んだり、様式を破壊したり、様式を醗酵させ頽廃させたり」する文化的ポテンシャルが宿りうることを、おそらくドイツ伝統のメインカルチャーは本能的に感知しているように思うんです。それゆえドイツでは、サブカルから非論理的・非言語的な叡智の芽が伸びることを巧みに封殺するような、「教養の空気」というものが(昔に比べ甘くなったとはいえ)厳然と存在します。中枢がはっきりしないビッグブラザー体制みたいなものですね。

それとどう接するかによって、ドイツの「知的エンタメ」や「オタク文化」の運命が決まるように思うのです。このあたり、隣国フランスのやわらか頭主義とあまりに対照的…

ああ、議論のネタは尽きない。

以上、ドイツからのリポートでした!

(2013.2.14)

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。

まあ、それもなかなかオツなものですが。

![YG_JA_1937[1]](/wp-content/uploads/2014/05/YG_JA_19371.jpg)