もし自分が彼女だったら、もう少しマシな動き方が出来たのか?:映画『ゲッベルスと私』

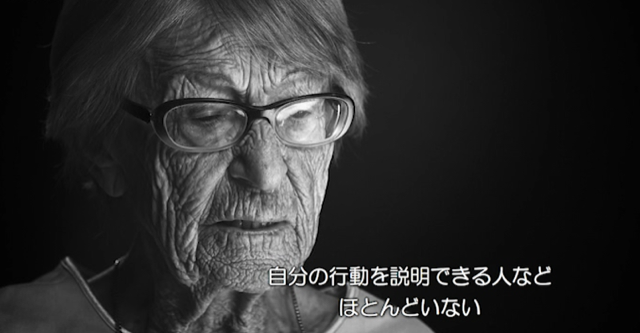

映画『ゲッベルスと私』は、かのナチス宣伝魔王ゲッベルスの秘書を勤めた経験から第三帝国枢要の空気感を知るブルンヒルデ・ポムゼル氏(2013年の収録当時103歳で意識・発言内容ともに明瞭、その後2017年に106歳で死去)による「69年の沈黙を破っての歴史的証言」が満喫できる、ドイツ業界・現代史業界・ミリタリー業界必見のドキュメンタリー映画です。

戦後70余年、「証人」としての体験者たちが死に絶えようとしている現在、「時代の遺言」としてもその価値は非常に大きいといえるでしょう。

彼女の主張は、端的に言えば以下のようなものです。

凡人は時代の流れに逆らえない。そもそも時代性の本当の意味に気づけないし。そして私は凡人だ。ゆえに私は、自分が生きた「ドイツ」の犯罪性については認めるけど、自分個人に罪はないと認識している。だって実際、そうでしょう?

これから推察できるように、本作はハンナ・アーレントがアドルフ・アイヒマン観察を通じて導出した「悪の凡庸さ」というテーゼを再考させる好材料になっています。そして大きな見どころは、ポムゼル氏が「凡人」としては極めて優秀な存在であり、69年の沈黙と世間眺めを通じて練り上げたロジックによって、生半可な「反ナチ教義」では歯が立たないほど巧みに自らの立ち位置を正当化してみせるあたりです。

これはアーレント的な思考の逆用による「凡庸な悪の正当化」とも言い換えてよいかもしれません。もちろん、彼女は意図的にウソをついているのではないかもしれない。確かにその可能性は充分にあります。しかし…

心理系ミステリ・サスペンスに「信頼できない語り手」という流儀が存在します。語り手が実は黒幕であり犯人だった! ということが終盤で判明する的なヤツですね。ここで重要なのは、語り手が述べる「主観世界」を「客観世界」と混同しないことです。語りの出来が良いほど、主観があたかも客観のように見えて読者の意識を幻惑する、または読者が主観性に同調してしまう。そして本作は…実録インタビューなのに…そのミステリ的技法の最高の具体化例のひとつという印象を受けます。

語り手がそもそも(いろいろな意味で)信頼できないっぽい、という前提がある程度与えられている点は、通常のミステリ作品に比べて観客側に有利と申せましょう。しかし観客の鑑賞目的を「証言をもとに時代や時代心理の実相を読み解く」ことに設定した場合、それは知的刺激に満ちた、かなりハードな勝負となります。まさに時代の証言と観客の知性の「底力を問う」対決というべきか。

ときに、本作の原題は「A GERMAN LIFE(あるドイツ人の人生)」です。

これは証言者のポムゼル氏を「ナチ時代ドイツ人の類型」として捉えているタイトルなわけですが、ドイツ人としてはさらなる含みを感じずにいられません。つまり、現代に至る「ドイツ人的な気質」の連続性です。

ポムゼル氏は、けっこう論理的・道理的に矛盾したことを平気で並べて語っていたりします。もちろん、場合によっては映像編集により強調されてしまっている場合もあるでしょうけど、ともかく「ポムゼル氏自身がこの編集でOK」しているそうだから、これで本人的に問題ないらしいです。

そして現代。たとえば最近話題の「難民問題」を(特にドイツ在住の)ドイツ人と議論するとき、私がよく直面するドイツ的思考の流れがあります。「母国で不当に迫害されて脱出してきた」難民と「ドイツに定住しながらドイツ文化に馴染もうとせず、法規を遵守しない」難民をあたかも別々の存在であるかのように語ってしまうパターンです。

彼らの世界には「善の難民」と「悪の難民」がきれいに分かれて存在するように見えます。しかし現実は違うだろ、と私は思います。両者の重なりは小さくないはず。そして、その核心に話を絞って答えを要求されることをドイツ人は嫌います。「移民と難民は違う」というレトリックに走ったり、「確かにとても困難な問題があります…」と言いながら論点をずらし、知識を総動員しながら微妙に別のベクトルに話を持ちこもうとしたり。

ここから読みとれるのは「難民は救うべきだ」という総論賛成と、「でも隣に住まれると面倒でイヤよ」という各論反対の並存。そして、そういった現実的矛盾の辻褄合わせに気を払わず、むしろ分裂を明確化させながら人前で同時に並べて平気というドイツ的感性です。

そして大抵の場合、矛盾要素の片方が個人にとっての倫理的な免罪符になっているのです。自覚なき免罪符というべきか。矛盾による分裂の放置。

そう、ブルンヒルデ・ポムゼル氏の思考パターンは、実は戦後ドイツの「議論人」の雛形でもあったりするのです。これは何気に深刻な、いまだ解決されざる、ドイツ人にとって認めたくはないけど認めざるを得ない的な問題を暗示している気がします。

ということでこの映画には、見かけ以上のさまざまな知的刺激の引き出しが隠れているのです。観客の問題意識のレベルによってこの映画の真価が決まる、といえるかもしれません。はっきりいって

かなりの傑作

なので、皆様、ぜひご覧ください!

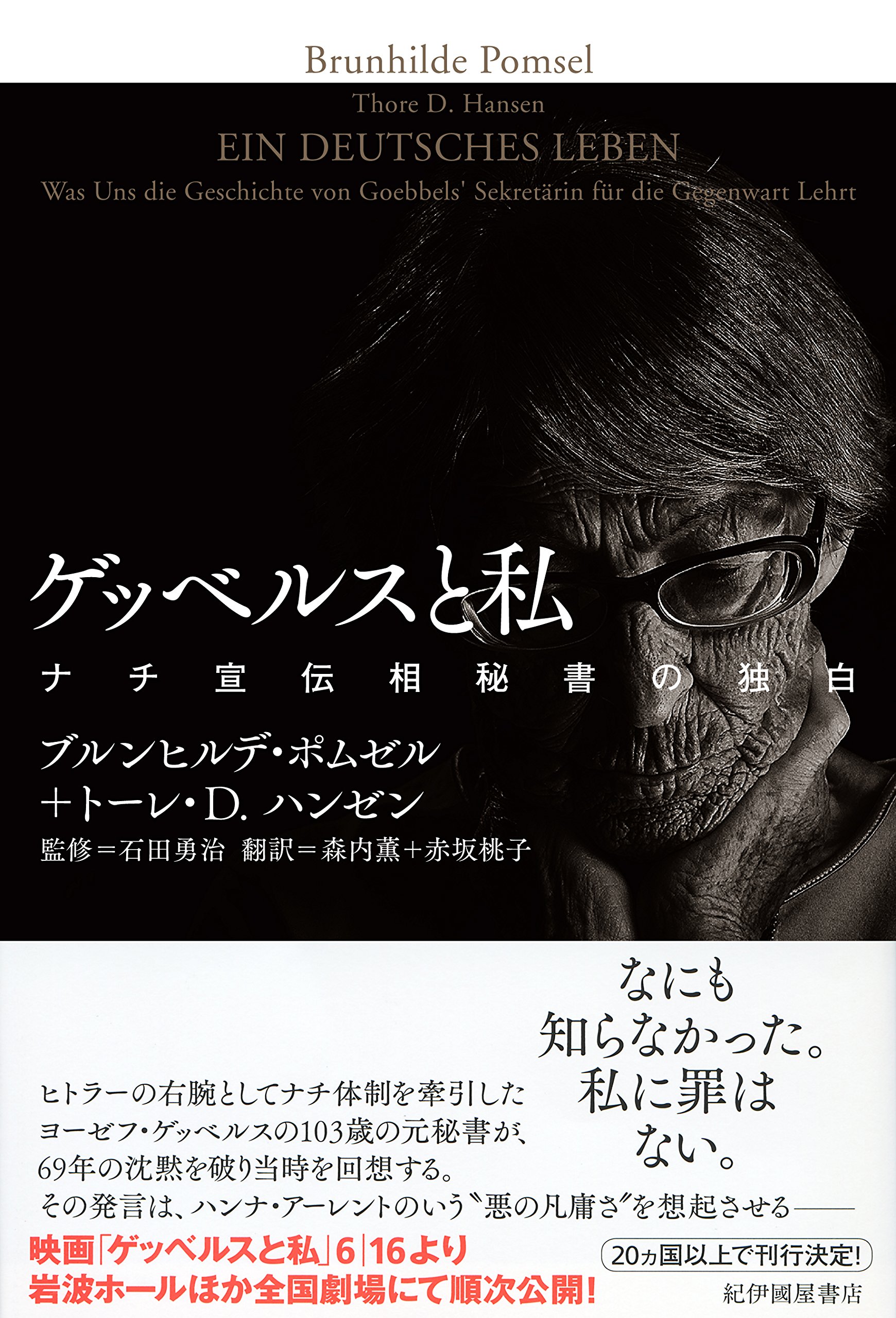

ちなみにポムゼル氏へのインタビューをフル収録した書籍版(紀伊國屋書店・刊)もあります。これまた凄い。映画版で詳細には触れられなかった彼女の生い立ち、いわゆるプロイセン流の厳格教育が「いろんなこと」の原因になっているな…という実感など、映画を補完する強力な思考材料としてオススメです。翻訳も上質!

というか、本書に収録されているトーレ・ハンゼン氏の解説が凄い。これだけで本書を買ってもいいくらいに充実した、「ドイツ人の社会心理的実情」の裏表を鋭くえぐる、まさに「必読」の論考です。

以上、やはりナチス第三帝国はまさに今日においても、社会病理の一般原則を考えさせるための精妙な材料を提供してしまうんだな、ということを改めて確認させてくれるひとときなのでした。

********************

映画『ゲッベルスと私』は、2018年6月16日より岩波ホールで絶賛(←そう、ホントに絶賛です。盛ってないよ!)公開中! 公式サイトはコチラです。

それでは、今回はこれにて Tschüss!

(2018.07.14)