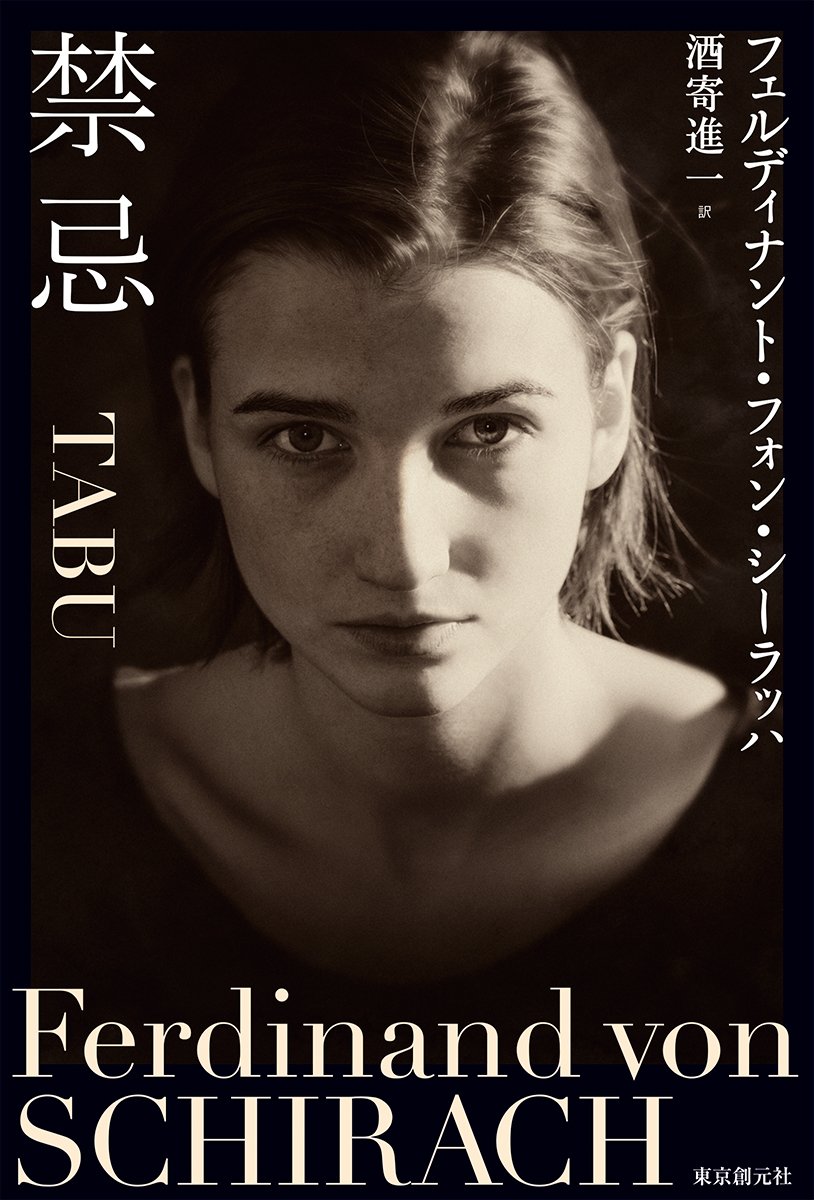

今期ドイツ翻訳文芸最大の問題作:シーラッハ『禁忌』の真価とは!

2015年、翻訳ドイツ文芸界最初の衝撃は、「あの」フェルディナント・フォン・シーラッハの『禁忌』(原題:TABU)の出版であるといってよいでしょう。

シーラッハはドイツ文壇の言論人として強力な影響力を有しています。その彼の冒険的な試みであるだけに、本書はドイツ国内で大きな議論を呼びました。実際の話、なんとドイツのメジャー雑誌の書評がほぼすべて酷評(例えば:これやこれ)でした。

…という萌える背景もあり(笑)、東京ドイツ文化センター(ゲーテ・インスティトゥート)の文芸シリーズイベント『ドイツ・エンターテインメントの夕べ:Tatort Bibliothek』2015年1月分は、この『禁忌』特集でした!

本書は、ある特殊な感性をもった人物の生い立ちと彼が起こしたひとつの事件を描く内容で、物語前半・後半のタッチの違いが大きなポイントです。それがどういう意味を持つのかというと…ぐむむっ(笑)

そう、『禁忌』をイベントで特集するのはある意味困難な作業です。というのも、ネタバレ抜きでストーリーに言及しながらその魅力を紹介する、という通常のやり方が構造的にものすごくやりづらい作品なので^^

そこで今回、酒寄さんと私は、小説の背景となるアレコレを語ることによって「言外の本質」を浮き彫りにする方法をとりました。つまり、前回記事『北京から来た男』での解析アプローチを正面から導入したような感じです。その結果、シーラッハの作家性や、ドイツ社会における小説の在り方についてほどよく核心を突く興味深い内容となった気がします。

「人間は、自分の見たいものだけを見て生きている」という、古代以来不変のテーゼがある。自らの話題性が、作家としての資質や作品の内容と無関係に、お約束的に必ず「祖父がヒトラー・ユーゲント総裁だったこと」と結び付けられるシーラッハは、その原理をイヤというほど味わわされた人間のひとりだろう。

『コリーニ事件』はそんな「世間の期待」、つまり、読者側が勝手に用意してしまうドラマ性の枠組に敢えて正面から取り組み、決着させる作品だった。その決着の上で『禁忌』は、周囲の思惑と無関係に「自分にとって世界はこう見える」ということを宣言する作品だ。だから小説の伝統的な作法、起承転結や伏線の回収といった整合性について「あれ?」と思わせる箇所がある。しかしそれは意図的な罠だ。ゆえに、この小説を旧来的な流儀で「考え」ながら読んではもったいない。一種の知的挑戦であるという背景の文脈を理解した上で、「感じ」ながら読むのが最適だろう。

…と、以上が酒寄さんによる今回解説の骨子の骨子です。

最終的な奥義が、かのブルース・リー先生の永遠の名言「Don’t think! Feel!」だったりする点が素敵です。しかし実際、道理の奥底とはそういうものかもしれません。

また今回の現場では、ドイツ文学は一般的に観念の隙間を文章で埋めようとする傾向が強い、という話が出ました。

実はこの特性、『禁忌』を酷評したドイツの文芸批評家たちも深く共有しているのです。もしこの小説が理解不能で気に食わなければ、短く紹介して「つまらなかった」と一言で感想を終わらせればいいのに、ものすごいエネルギーを投入し、凝りに凝った仕掛けを動員しながら本を叩く。自分の不安感すべてを、言葉遊びやレトリックで埋めつくそうとするのです。さすがです。

シーラッハはその逆で、「間」を大事にし、「描かない」ことで大事なモノを逆に浮き彫りにしていく手際がスゴい、というのが酒寄さんの見解です。素晴らしい。と、そんな特濃トピックがてんこ盛りで、いつもながらあっという間の酒寄さん的2時間でした。

本書については自分も酒寄さんと似た解釈をしていたのですが、やはりドイツ人としての読書文化が背景にあるためか、微妙に違う点もあります。

たとえば、シーラッハが『コリーニ事件』で自分の一族のナチ的な過去に決着をつけ、『禁忌』で「真の自分」に踏み出したという件について。

確かに『コリーニ事件』で一種の決着はつけられました。が、それはあくまで既存の言論業界から明示的に見える範囲でのこと。真の問題であり敵である内面性、「周囲が安直に文脈を押し付ける」意識構造に対峙できたわけではない、ともいえます。以前『帰ってきたヒトラー』論でも述べたように、現代ドイツでナチ問題が騒がれる割に議論の実質が空洞化しつつあるのは、その構造がもたらす悪循環としても説明可能です。シーラッハの知性の性質から見て、それが視野に入っていないとは思えません。

ゆえに、一般に問題なく受容されている「物語の作法」そのものを逆手にとってみせて、言論・教養業界が安住する文脈に一撃を与える『禁忌』は、シーラッハの新しい一歩であると同時に、ナチ問題克服の最終プロセスとして重要な意味を持つように感じるのです。本書の文中に、ナチがらみの話題がまったく出てこないのがむしろその証拠であるような気がします。

まあこれは、酒寄さんの意見と微妙に異なるけど、対立・矛盾するものでもないので、ご参考まで、として受け止めていただければと思います。

***************************

ときに、実は今回の『ドイツ・エンターテインメントの夕べ』には続きがありました。2月2日に代官山蔦屋書店で開催された「酒寄進一先生ミニトーク&サイン会」です。

このミニトーク会ではシーラッハの「心象風景」について、酒寄さんが彼との交流から得た内容をベースにビジュアルを展開、深く鋭く紹介する展開が印象的でした。

たとえば、しばしば話題になるシーラッハの日本文化好きについて。実はそれは、一人の日本人写真家(杉本博司)の作品との出会いが決定的だったという話。確かにこちらを見ると、シーラッハ読者として「ああ! これぞ!」と思わずにいられません。まさにホンモノの芸術的相乗効果がここにあるのです。

酒寄さんの活動で印象深い特徴のひとつに、(性格を見極めた上で)原著者と積極的にコミュニケーションをとり、往々にして友人になってしまうという点があります。

といっても、それは馴れ馴れしくしたりプレゼント攻勢をかけたり接待したり、というアクションの結果ではありません。たとえば何か質問するにしても、原著者の知的精神的ニーズにずばり応えるような要素を含んで意見を送る、といった動きの積み重ねが原著者との特別な関係を生むのでしょう。

それはこのシーラッハとの場合でも同じで、しかもうまく行っている点が本当に素晴らしい。原著者の想像力を刺激する翻訳者、というと大げさに聞こえるかもしれないけど、酒寄さんは実際にそういう存在だと思います。

人によっては翻訳者は元来もっとパッシヴであるべきだ云々と言うかもしれないけど、いいじゃないですか。意味が豊かでカッコイイ。私もこういう減点法でない生き方をしてみたいものです。ドイツ人は減点法な人が多いのだけど(笑)

***************************

さてさて、最後に重要なお知らせが。

実は本作『禁忌』の日本で舞台化が決定し、本年6月からの上演が予定されております。

【シーラッハの長編小説『禁忌』を世界で初めて舞台化、主演は真田佑馬】

さて、どのような舞台がわれわれの眼に飛び込んでくるのか。期待して待ちましょう!

ではでは、今回はこれにて Tschüss!

(2015.2.17)

© マライ・メントライン

マライ・メントライン

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州キール出身。NHK教育 『テレビでドイツ語』 出演。早川書房『ミステリマガジン』誌で「洋書案内」などコラム、エッセイを執筆。最初から日本語で書く、翻訳の手間がかからないお得な存在。しかし、いかにも日本語は話せなさそうな外見のため、お店では英語メニューが出されてしまうという宿命に。

まあ、それもなかなかオツなものですが。